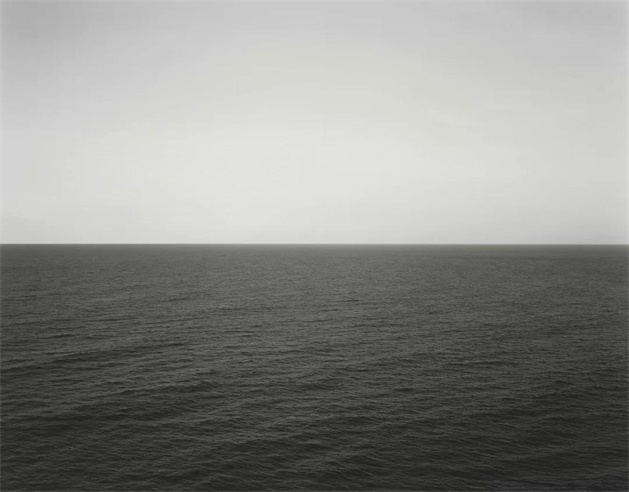

杉本博司

其他萬(wàn)物都隨歲月而變化,而水和空氣這兩種物質(zhì)可能是時(shí)至今日��,對(duì)人類而言變化最少的東西吧��。而我的主題正是時(shí)間��。

——杉本博司《海景》

Dissolving into Nature

讓建筑消融于自然

△項(xiàng)目周圍環(huán)境在群林環(huán)抱之中

湖水隨山間風(fēng)微波蕩漾

暮看日落夜觀星

這樣一處天斧神工般的絕佳之地��,回到設(shè)計(jì)的層面����,建筑體的載入,如何讓它完全消融于自然�,不落窠臼,不留痕跡�,是從建筑�,景觀到室內(nèi)�����,環(huán)環(huán)相扣的聯(lián)動(dòng)�����。正如瑞士著名建筑設(shè)計(jì)師Peter Zumthor彼得卒姆托�����,一直堅(jiān)持的“custom-made architecture客制建筑”設(shè)計(jì)理念���,即強(qiáng)調(diào)建筑與基地環(huán)境的融合,回應(yīng)自然環(huán)境與滿足建筑機(jī)能�。這便是設(shè)計(jì)進(jìn)駐前的理論基礎(chǔ)。

云南撫仙湖這場(chǎng)建筑與自然的對(duì)話��,因山野美景的介入���,變得意義非凡�,實(shí)際上也就是設(shè)計(jì)師怎么去理解土地����,理解山水�����,因?yàn)橹挥挟?dāng)設(shè)計(jì)師真正地尊重并理解場(chǎng)地精神之后�,才能在設(shè)計(jì)的筆下��,實(shí)現(xiàn)恰到好處的匹配����,而毫無(wú)違和感。

日光山林��,上善若水�����,哲理下的土壤愈發(fā)肥沃���,林木也愈加蒼翠�����。

一年四季����,草木長(zhǎng)青

看山看水,看花看草

何時(shí)來(lái)何時(shí)走����,它都笑靨相對(duì)

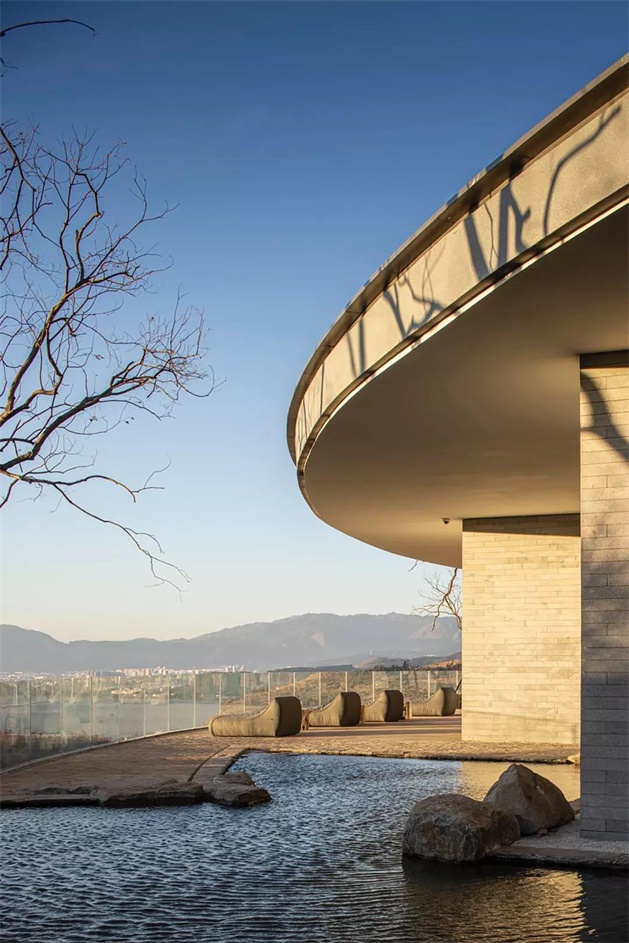

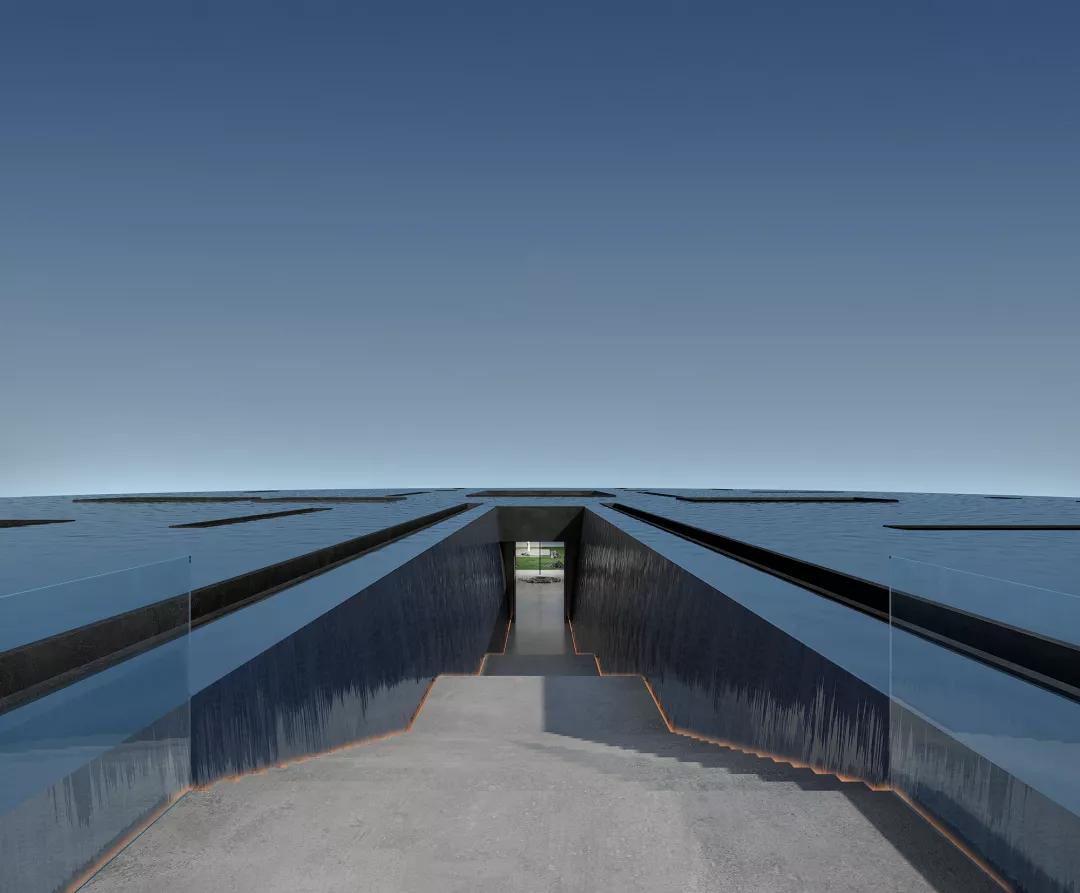

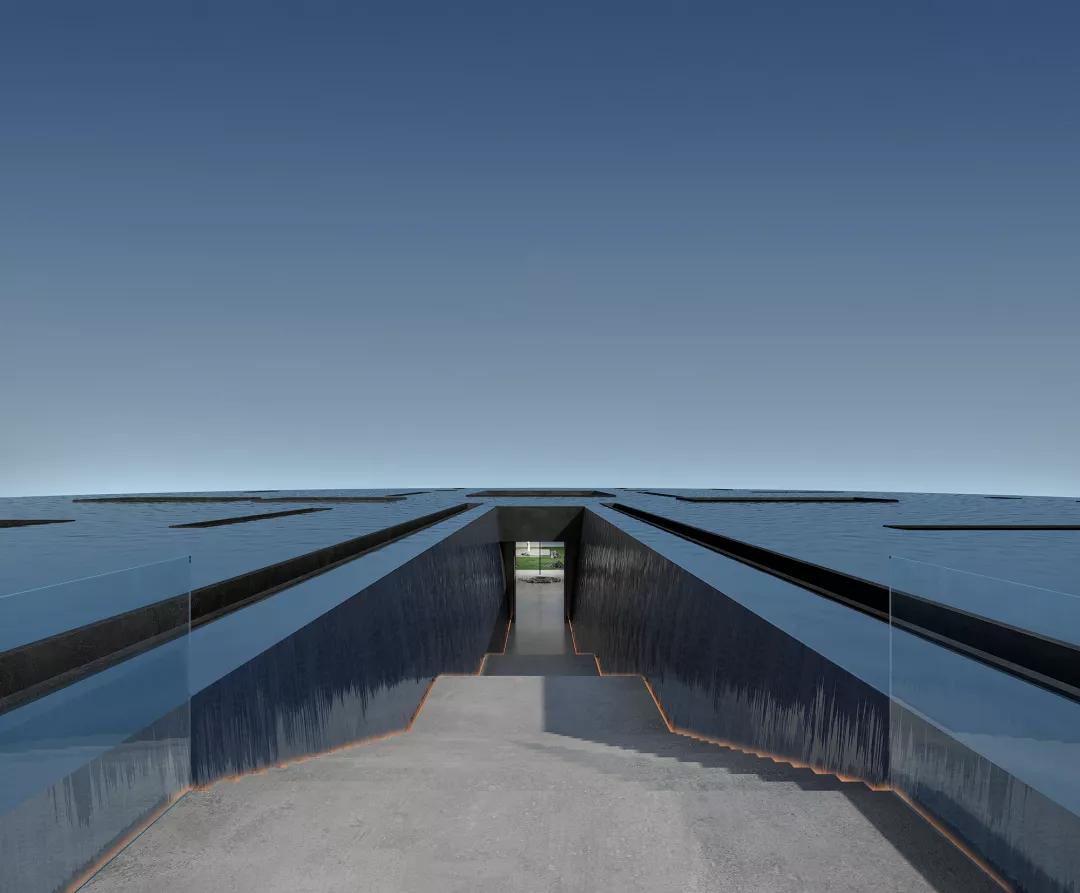

當(dāng)沿著蜿蜒的山腰道,曲折前行時(shí)����,于一派蔥綠的林木中,發(fā)現(xiàn)這個(gè)與地面齊平的巨大圓形建筑體�����,一定會(huì)驚訝到它的構(gòu)造���。自然從它的內(nèi)里蔓延而出���,忽而不免讓人驚嘆���,這是自然天堂里的建筑���,還是建筑界的自然天堂�。

圓形的界面��,作為水的承載盤(pán)����,當(dāng)日光照拂其上,四季恒流�����,這是介于對(duì)中庸思想的充分理解�,至真、至純��、至善�、至美,以達(dá)到“至誠(chéng)”的人生最高境界����。

△景觀平臺(tái)

以景寫(xiě)形,以形抒情����,是設(shè)計(jì)師想要呈現(xiàn)的重要核心點(diǎn)。為了做到這一點(diǎn),設(shè)計(jì)師充分考量空間內(nèi)外的聯(lián)動(dòng)關(guān)系�����。

依托山勢(shì)�����,建筑體立于山林半山腰處�,當(dāng)水面鋪平之際,在周圍的景觀群中��,就像一顆流動(dòng)的藍(lán)色水晶�。從上到下,由外至里��,自然的銜接并沒(méi)有因?yàn)榻ㄖ拇嬖诙糸_(kāi)��,而是能夠做到真正的因地制宜�����。

設(shè)計(jì)師理想中的云南撫仙湖是因地制宜的產(chǎn)物����,高低起伏的山勢(shì)是它的突出特點(diǎn),也是設(shè)計(jì)想要去依附的連接點(diǎn)�����。

在找尋答案時(shí)

與其討論風(fēng)格

還不如去探討方法或者特定的覺(jué)醒

前廳擺放的亂石柜靈感來(lái)自于唐詩(shī)中“君不見(jiàn)走馬川行雪海邊�����,平沙莽莽黃入天���。輪臺(tái)九月風(fēng)夜吼�����,一川碎石如大斗�����,隨風(fēng)滿地石亂走”�。

自然的山石�,進(jìn)駐到空間的內(nèi)里,發(fā)生著漸變式與裂變式的化學(xué)反應(yīng)���。同時(shí)�����,也是對(duì)于場(chǎng)地精神的絕對(duì)呼應(yīng)�����,勾連著自然地域的記憶���。

設(shè)計(jì)師將嶙峋石塊介入室內(nèi)��,石塊在風(fēng)蝕雨侵中���,殘缺坑洼的不規(guī)則表面,記錄著自然的痕跡��,讓室內(nèi)與自然完全相融��。

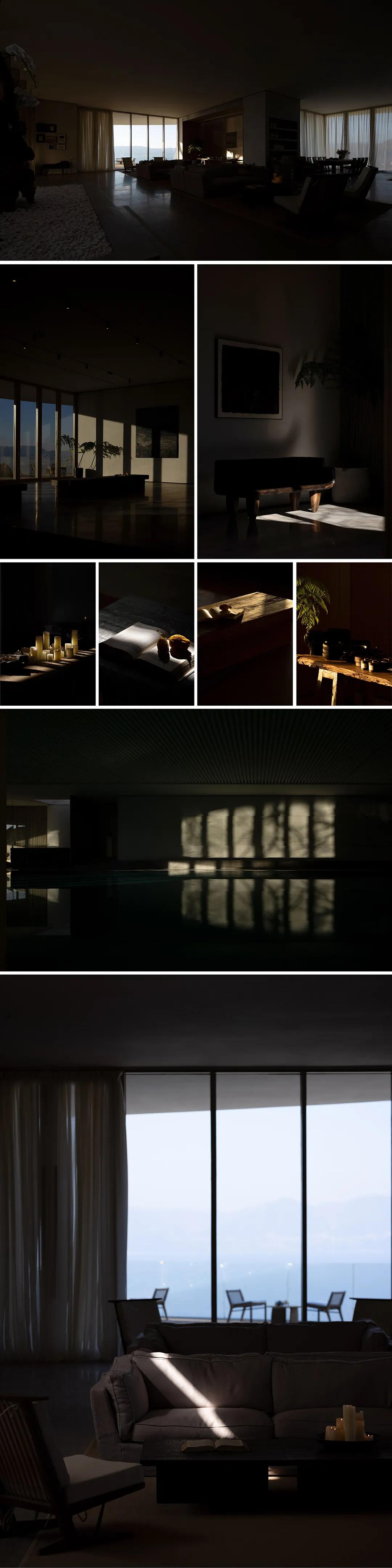

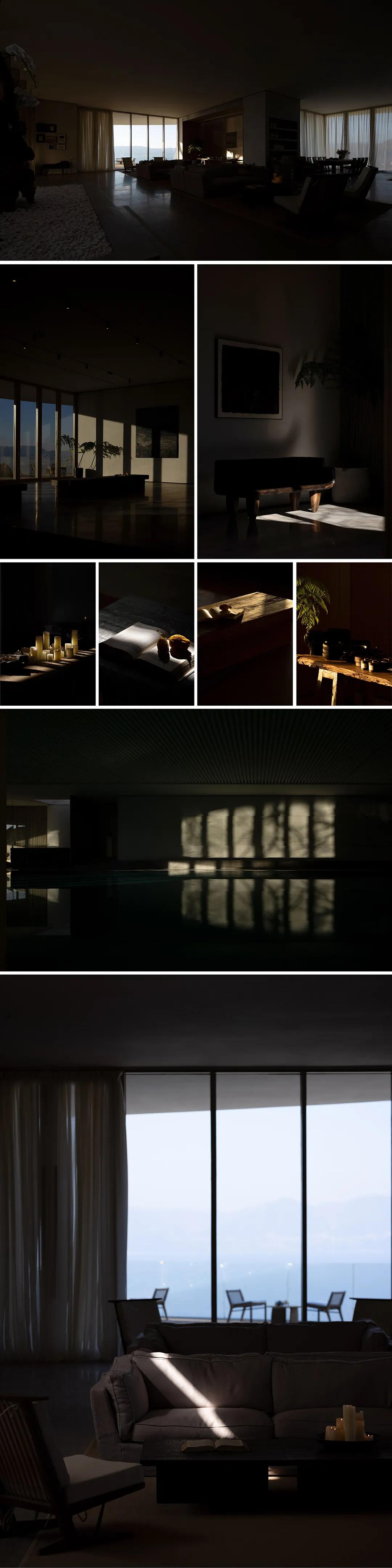

光與影的匯合����,在空間里產(chǎn)生質(zhì)變,就像一個(gè)沉思的冥想者�����,面對(duì)著石與木的雙重關(guān)系,歷經(jīng)百思不得其解之后��,又豁然開(kāi)朗�。

光影里隱約可見(jiàn)的枝丫����,成為空間里自由的舞者,與巋然不動(dòng)的磐石互為映襯��,一動(dòng)一靜�����,生活皆宜����。

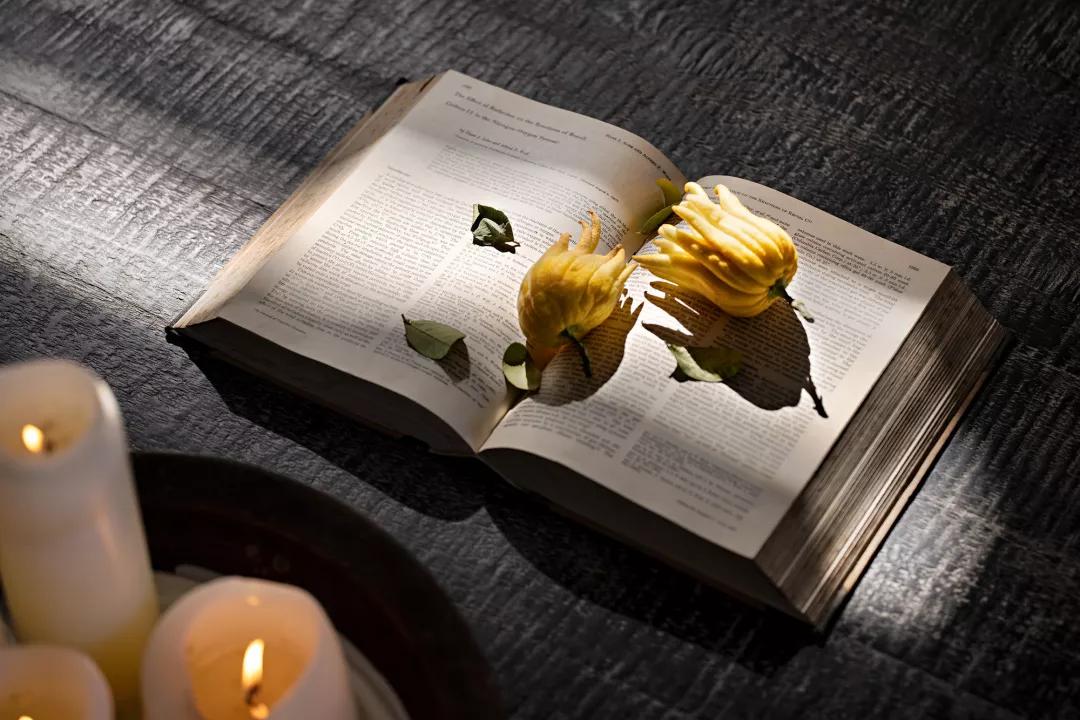

器物最能觸發(fā)人類的記憶開(kāi)關(guān),從視��,聽(tīng)�,觸,嗅的多重感官體驗(yàn)中��,拂去歷史的塵埃��。探索到或粗或淺的內(nèi)在邏輯,從而銜接起設(shè)計(jì)與人文的故事篇章�。

△材料示意

△材料示意器物的擺放與選擇

不單單是一種審美情緒的表達(dá)

而是一種與空間時(shí)時(shí)溝通的情感連接

這套“視覺(jué)溝通系統(tǒng)”在云南撫仙湖中又顯得極為重要,因?yàn)檫@種空間-自然-文化一體的聯(lián)動(dòng)����,是最能夠呈現(xiàn)湖水云南的一個(gè)重要符號(hào),也是中國(guó)人從快節(jié)奏的現(xiàn)代生活����,回歸到慢節(jié)奏棲居生活的象征。

設(shè)計(jì)師在極具畫(huà)面感的木質(zhì)長(zhǎng)桌上��,堆疊著云南本地的碗碟����,以及有著地方性聯(lián)想記憶的小件藝術(shù)品,每一件器物��,既特立獨(dú)行���,又彼此聯(lián)系�����,雜而不亂���,自成體系�����,從而帶著我們不斷地復(fù)刻著時(shí)代的生活場(chǎng)景�。

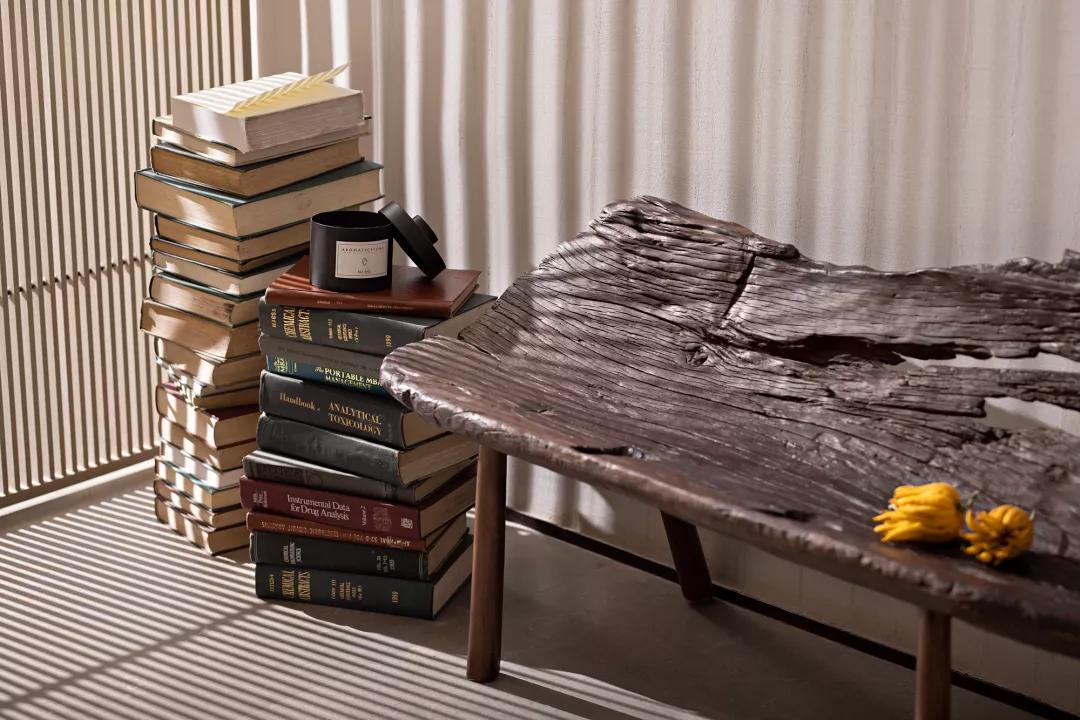

△木匠與木材

△木匠與木材

主要原材料用的是傣族傳統(tǒng)干欄的建筑木材��,主要以榫卯結(jié)構(gòu)工藝���,純手工研磨打造,保留古木的歲月痕跡和肌理質(zhì)感�����。

不論生活的場(chǎng)景如何變化���,設(shè)計(jì)師始終希望人在空間內(nèi)��,能夠感受到設(shè)計(jì)的有意為之���,關(guān)于文化的載體,關(guān)于時(shí)代的縮影�����,一一呈現(xiàn)在面前。

詩(shī)意的呈現(xiàn)���,古樸的雕琢�����,當(dāng)代的藝術(shù)���,當(dāng)三者處于相交之時(shí),能做到自始至終的繁而不亂����,繁簡(jiǎn)有度。

設(shè)計(jì)師試著使用留白的處理方式��,留下多重關(guān)系的互動(dòng)�����,石材與木材的映襯��,設(shè)計(jì)與藝術(shù)的貼合,最后都交由云南充足的日光和無(wú)盡的霞光去還原自然最本真的場(chǎng)景��。

光影長(zhǎng)廊

明朗暖和

布下最有探索性的光影組合方式

陽(yáng)光作為云南寶貴的自然財(cái)富�����,在與設(shè)計(jì)的接壤中���,仍然有著巨大的發(fā)揮空間����。不是大片的陽(yáng)光直照��,還是狹長(zhǎng)的光影長(zhǎng)廊�����,亦或是斑駁的光影投射���,以各種明朗暖和,強(qiáng)烈燦爛的方式�����,布下最有探索性的光影組合式�。

傳統(tǒng)與當(dāng)代的融合����,看似有意為之�����,實(shí)則無(wú)心插柳��。當(dāng)聚焦于一縷光���,一片葉��,自由而飽滿���。

古人所尋之禪意,是精神與物質(zhì)的內(nèi)在統(tǒng)一����,兩者缺一不可,心遠(yuǎn)則地自偏��。

風(fēng)燭影深

長(zhǎng)河漸落

閱讀�����,觀景,品茗����,這些令人心靜的行為,或許在特定的場(chǎng)合�,會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N真正的行為美學(xué)。它是積極而熱情的�,又有益于修身養(yǎng)性。

△洽談區(qū)

在滿屋里點(diǎn)上燭光�,給自己準(zhǔn)備一場(chǎng)不那么鄭重其事的儀式感,遼遠(yuǎn)的心境���,此刻愈發(fā)地靜謐����。屏風(fēng)后的樹(shù)影���,似乎在忽明忽暗地繪畫(huà)著什么,無(wú)需解讀��,卻在心中滋生出千萬(wàn)中解釋��。

△健身房區(qū)

△健身房區(qū)

山里的一石一木,皆是情感性的所在�����。有時(shí)候��,看上去不是那么的有價(jià)值�,卻分外地愛(ài)不釋手。

自由無(wú)度的曲水��,柔軟隨性����,這里便是取其中之意。

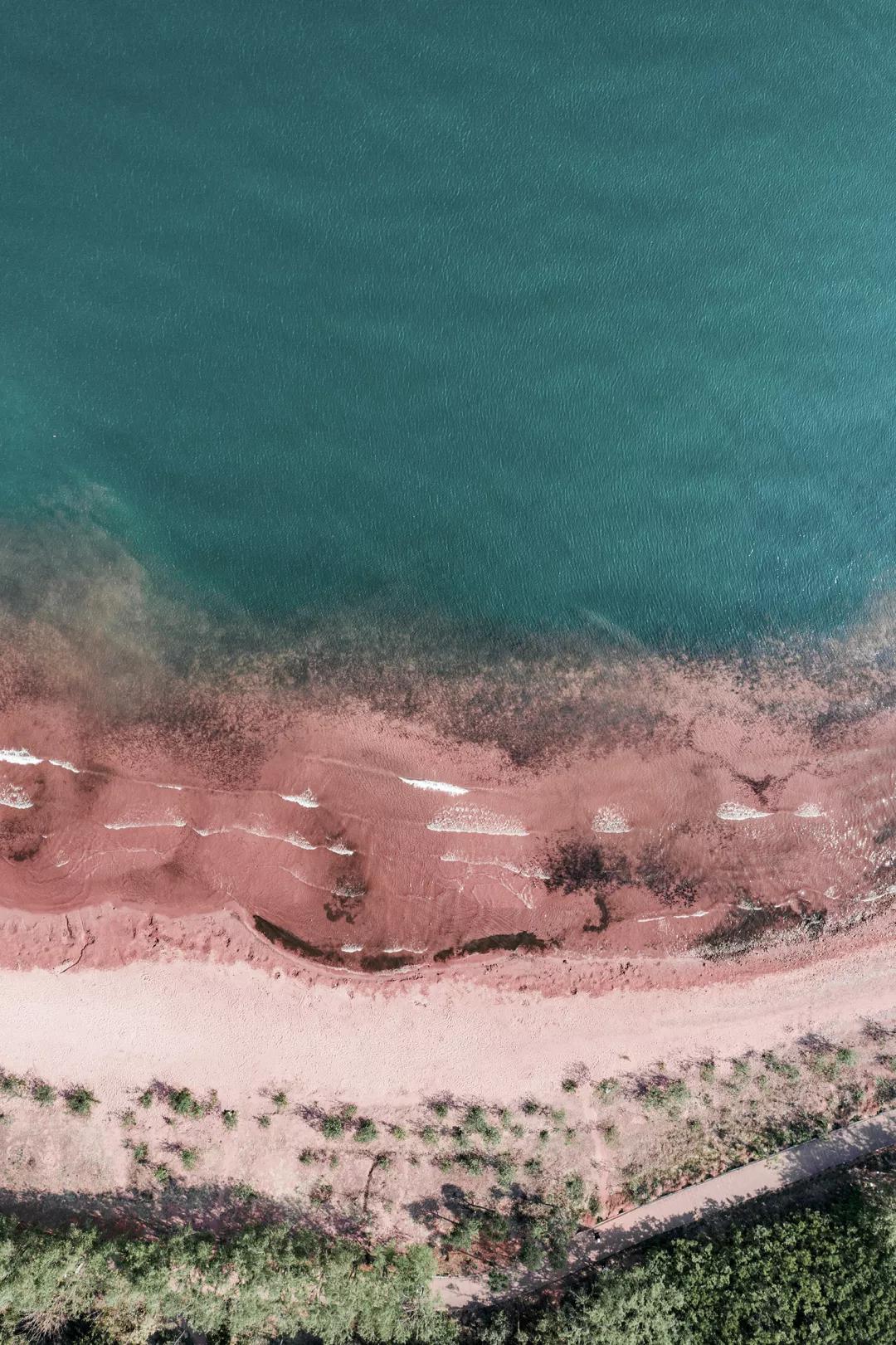

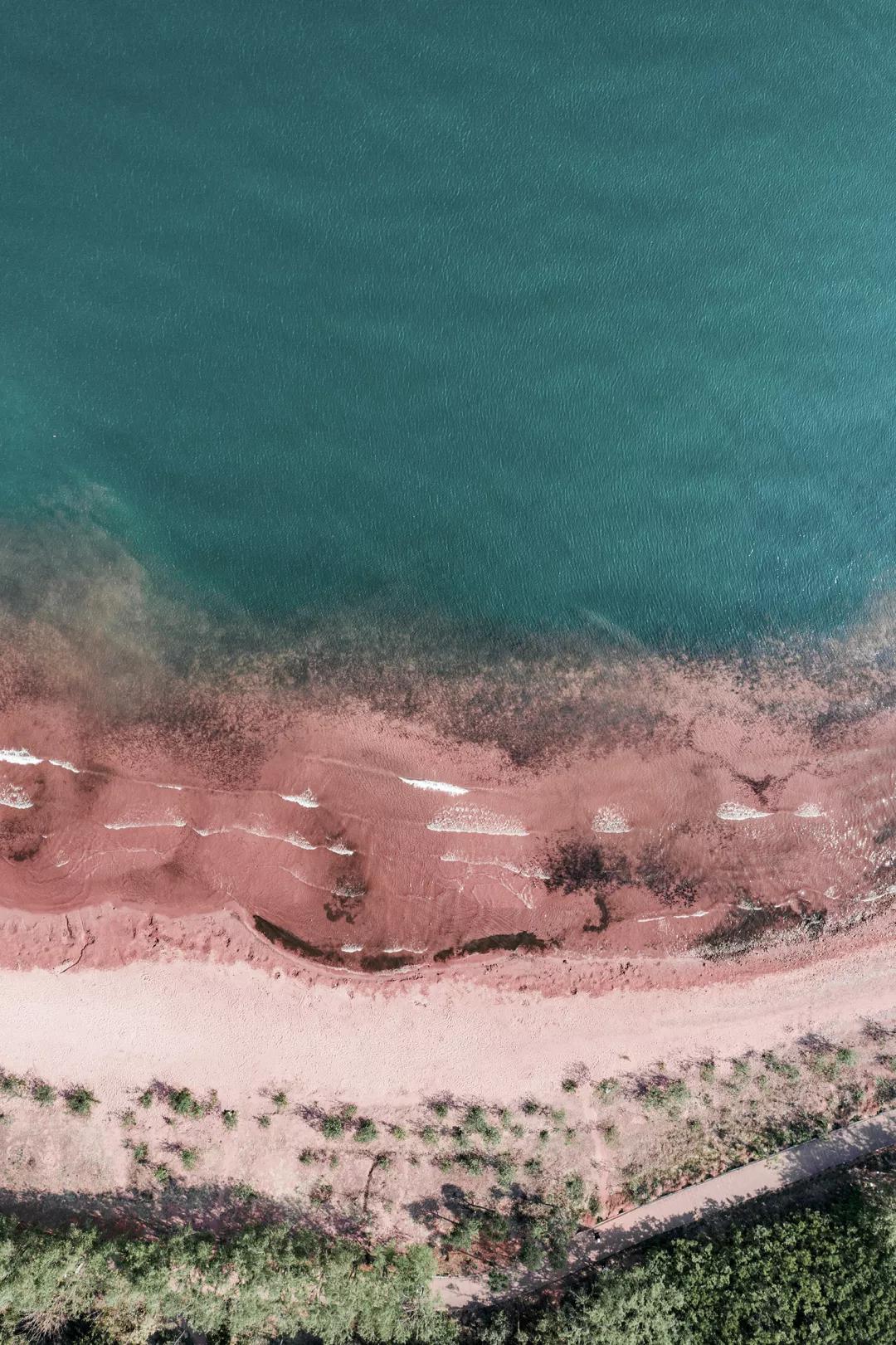

△項(xiàng)目周圍環(huán)境

△項(xiàng)目周圍環(huán)境

水生萬(wàn)物 大藏于物

曲水之意�����,適合在山間細(xì)流�����。項(xiàng)目周邊充足的水源���,澄澈而明凈����,流瀉于山石環(huán)抱之中。

△泳池區(qū)

△泳池區(qū)

整體式的塊狀構(gòu)造�,留下精確的空隙,以讓空間保持著上下交換����、四周流通的劃分,從而形成縱向與橫向的交融���,在飽滿感上再增添一層輕盈的承載之地��。

不管是何時(shí)進(jìn)入到空間�����,都能因?yàn)闀r(shí)刻的不同����,在空間內(nèi)形成不同的視覺(jué)�,感受到來(lái)自建筑、景觀與自然的力量���。

開(kāi)門(mén)見(jiàn)山���,開(kāi)窗納景,將俯仰天地的闊大與全景徹底地納入到一室之間�����,從任何角度眺望�,都能將撫仙湖的一山一水盡收眼底。

消融不是一種物理現(xiàn)象�����,是一個(gè)關(guān)于時(shí)間概念的范疇�。時(shí)間沒(méi)有刻度,抓不住摸不著��,但是我們時(shí)時(shí)刻刻都在感受著時(shí)間力度和深度����。好的空間設(shè)計(jì)亦是如此,也應(yīng)該不露痕跡地消融于環(huán)境之中�����,自然而然地存在著����,人為創(chuàng)造的任何內(nèi)容都抵不過(guò)自然和時(shí)間的消融�。

劉建輝

2021.10 深圳

△空間光影

△空間光影

△設(shè)計(jì)效果圖

△設(shè)計(jì)效果圖

△區(qū)位示意圖

△區(qū)位示意圖

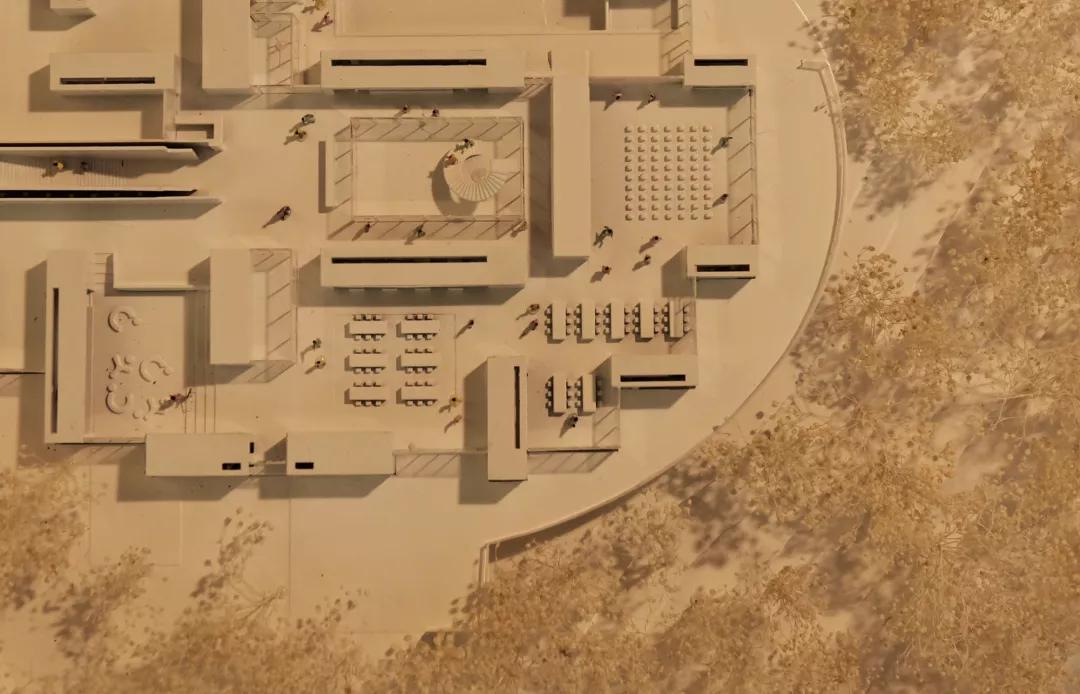

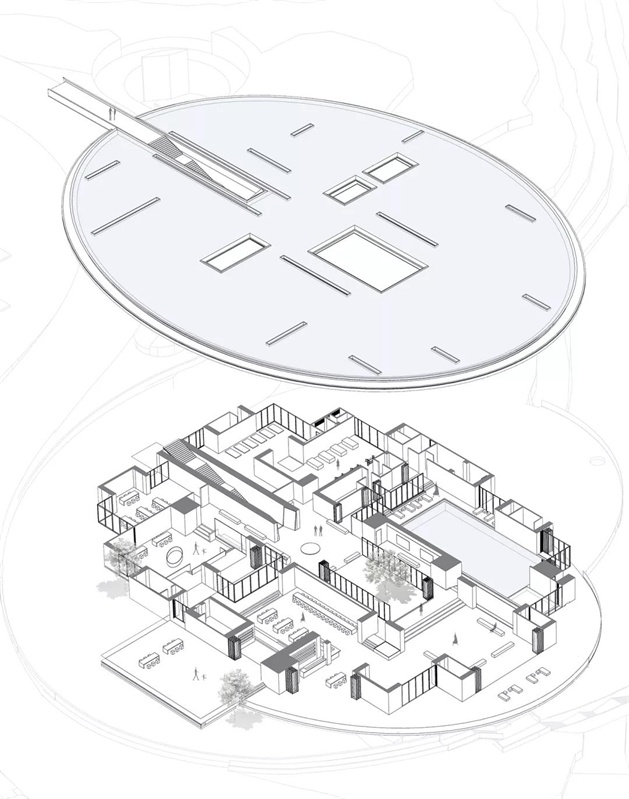

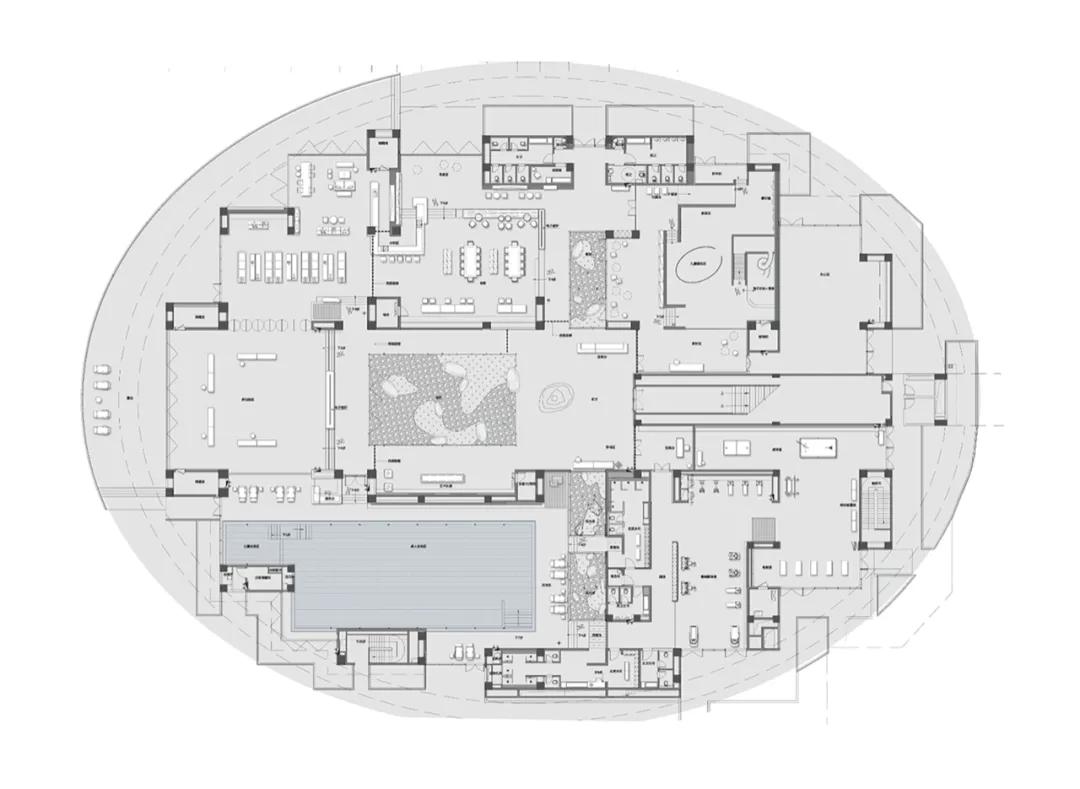

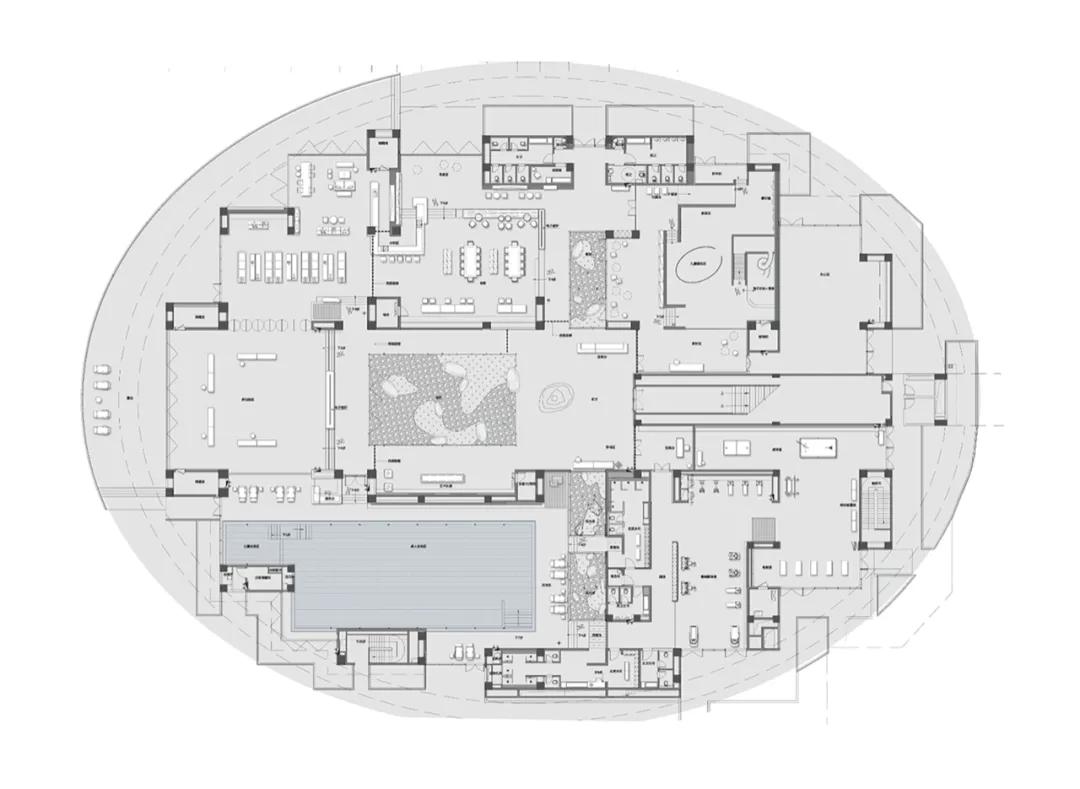

△設(shè)計(jì)平面圖

△設(shè)計(jì)平面圖